Category: संवाद

नागरिकों का सैन्यकरण या सेना का नागरिकीकरण?

तीन साल पहले (2019) लगभग इन्हीं दिनों, मीडिया के कुछ क्षेत्रों में सावधानीपूर्वक तैयार की गई एक महत्वपूर्ण खबर जारी…

Monday, June 20, 2022टैब के बहाने सरकारी स्कूलों के हालात छुपाने की कोशिश

5 मई को हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को टैब बांटे गए. यह शुरुआत खुद मुख्यमंत्री मनोहर…

Friday, May 6, 2022स्वामी अग्निवेश: भगवा और मानवता में लिपटा अनूठा संन्यासी

"अगर सबसे ज्यादा बार किसी का सामान सड़क पर फेंके जाने का विश्व रिकॉर्ड होगा तो वो मेरा ही होगा।"…

Saturday, September 12, 2020किसान को नकद मदद चाहिए, ‘डिरेगुलेशन’ का झुनझुना नहीं

हमारे किसानों को स्वतंत्र करें। वो कोविड-19 के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। यहां पर…

Wednesday, May 27, 2020न्यू इंडिया में दो आत्महत्याएं और एक सबक

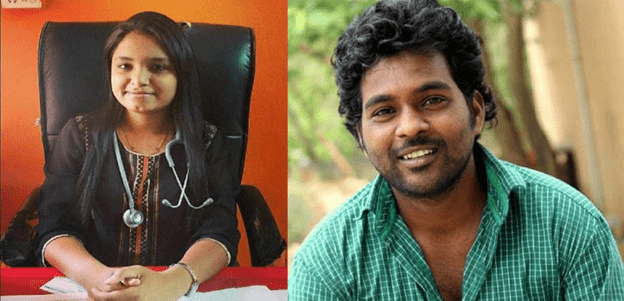

23 मई को जब 17वीं लोकसभा के नतीजे देश को चौका रहे थे, तभी मुंबई से एक युवा डॉक्टर की खुदकुशी…

Wednesday, June 5, 2019मजाक और मजबूरियों के बीच गायब मुद्दे

एक पुरानी लोक कथा है जिसमें एक तपस्वी की कड़ी तपस्या के बाद भगवान उसकी प्रार्थना से खुश होकर उसके…

Tuesday, May 14, 2019झारखंड के अनूठे वाद्य यंत्र और सांस्कृतिक उपेक्षा की टीस

झारखंड के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि यहां चलना नृत्य है और बोलना ही गीत है। यहां हजारों…

Monday, May 13, 2019गायब मुद्दे: अपने एजेंडे पर भी वोट नहीं मांग पाया विपक्ष

चुनाव का पांचवा चरण खत्म हो गया, विद्वान मित्र चिंतित हैं कि देश की अगले 5 वर्ष में क्या दिशा-दशा…

Wednesday, May 8, 2019खेती-किसानी पर चर्चा के बिना गुजरता चुनाव

राजनैतिक दल चुनाव जीतने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याएं उठाने के साथ-साथ सरकार बनने के बाद उन…

Tuesday, April 23, 2019हमें जीएम सरसों की जरूरत ही क्या है?

जेनेटिक तौर पर संवर्धित (जीएम) सरसों को व्यवसायिक मंजूरी देने का मामला टालेे जाने के 13 साल बाद यह जिन्न…

Tuesday, September 6, 2016Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी