झारखंड के अनूठे वाद्य यंत्र और सांस्कृतिक उपेक्षा की टीस

जाने-माने लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक। फोटो साभार: jagran.com

झारखंड के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि यहां चलना नृत्य है और बोलना ही गीत है। यहां हजारों सालों से अखड़ा की एक समृद्ध परंपरा रही है। अखड़ा गांव में वह स्थान होता है जहां रात्रि पहर में उम्र की सीमाओं के बंधन को छोड़कर निश्चछल, सरल, अबोध ग्रामीण मांदर की थाप और लोकगीतों की तान पर समूह में नृत्य करते हैं। इसकी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है जो आदिवासी समुदाय को अपनी परंपरा एवं संस्कृति के और करीब लाती है। लेकिन इस संगीतमय प्रदेश की अपनी त्रासदी भी है जो सत्ता के दावों से इतर कला-संस्कृति के प्रति सही दृष्टिकोण की कमी या आदिवासी संस्कृति के प्रति समझ का अभाव अथवा उसकी उपेक्षा से उपजी है।

आलम यह है कि आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने के नाम पर उनकी परंपरा, संस्कृति और प्रकृति से दूर किया जाने का प्रयास होता रहा है। यह किसी एक राज्य की समस्या अथवा उनके लिए चुनौती नहीं है। कमोवेश यह जनजातीय बहुल सूबों की त्रासदगाथा का अंतहीन सिलसिल बन चुका है। इस विडंबनाबोध से मुक्ति की राह आसान नहीं है।

बहरहाल, झारखंड के लोक गीत-संगीत की बात परंपरागत वाद्ययंत्रों के बिना अधूरी है। इन वाद्य यंत्रों को निम्न श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है।

तत्वाद्य 2- सुषिर वाद्य 3- अवनद्ध 4- घनवाद्य

तत्वाद्य इस श्रेणी के तहत केंदरी, एकतारा, सारंगी, टूईला, भुआंग और आनन्द लहरी आदि वाद्य यंत्र आते हैं। इनमें एकतारा, टुईला, केंदरी और तरंगी स्वर वाद्य हैं, जो कंठ संगीत के साथ बजाये जाते हैं। कभी-कभी इनका प्रयोग बिना कंठ संगीत के सिर्फ धुनों के तौर पर भी की जाता है। एकतारा का प्रयोग ताल और स्वर आधार दोनों के लिए किया जाता है। भुआंग और आनंद लहरी ताल के लिए प्रयोग किये जाते हैं।

केंदरी वाद्ययंत्र की शैली वायलिन वादन से मिलती जुलती है। इसे वायलिन का झारखंडी स्वरुप भी माना जाता है। संथाल जनजाति में केंदरी का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। इसका तुंबा कछुआ के मजबूत खोल या नारियल के खोल से बनाया जाता है जिसमें गोही का चमड़ा मढ़ा जाता है। तुंबा से बांस या लकड़ी का दंड जुड़ा रहता है और उसके ऊपर तीन तार बंधे रहते हैं और इसके गज में घोड़े की पूंछ के बाल लगाये जाते हैं।

एकतारा बहुधा फकीर, भिक्षुक, योगी या साधुओं के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है इसमें एक ही तार का प्रयोग होता है। एकतारा को गुपिजंतर भी कहा जाता है। इसके नीचे का हिस्सा लौकी या ककड़ी लकड़ी से बना होता है, जो खोखला होता है और इसके मुंह पर चमड़ा मढ़ा होता है। दोनों तरफ से तीन फुट लंबे बांस की खमचिया जुड़ी रहती हैं। एक लकड़ी की खूंटी बांस के ऊपरी हिस्से में होती है और नीचे से ऊपर की ओर खूंटी तक एक तार बंधा होता है। इसे बजाने के लिए दाहिनी तर्जनी में तांबा या पीतल से टोपीनुमा त्रिकोण पहना जाता है। इसी त्रिकोण से तार को बजाया जाता है।

टूईला का प्रयोग झूमर, टूसु, करम, बान्धना आदि गीतों के लिए किया जाता है। यह एक स्वर प्रधान और कठिन शैली का वाद्य यंत्र है। टूईला में स्वर स्थानों को नाखूनों के सहारे से निकालना पड़ता है जो मुश्किल काम होता है लेकिन इसमें पारंगत कलाकार इसे बखूबी बजाते है।

भूआंग तत्वाद्य श्रेणी का यह वाद्ययंत्र सामान्यतया दशहरा के समय दासाई नृत्य में प्रयोग में लाया जाता है। तार वाद्य होते हुए भी वादन प्रक्रिया के कारण इसमें एक से अधिक स्वर निकालने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसमें दो भाग होते है धनुष और तुंबा। धनुष की लकड़ी वाले हिस्से के ठीक बीच में कद्दू से बना लगभग 2 फीट लंबा तुंबा नीचे की ओर लटका रहता है। नीचे की तरफ तुंबा का मुंह खुला रहता है जो रस्सी के सहारे कंधे से लटका लिया जाता है। यह संथालियों का प्रिय वाद्य यंत्र है।

सुषिर वाद्य शहनाई, बांसुरी, मदनभेरी, शंख और सिंगा, सुषिर वाद्य की श्रेणी में आते हैं। इनका प्राण फूंक है। सानाई और बांसुरी मुख्यत: स्वर वाद्य हैं। खास अवसरों इनकी धुनें काफी लोकप्रिय हैं।

सानाई का आकार बांसुरी की भांति होता है। सामान्य बोल-चाल की भाषा में इस वाद्ययंत्र को शहनाई भी कहा जाता है। पर्व -त्यौहार, पूजा-पाठ और विवाह जैसे शुभ अवसर पर सानाई की मंगलध्वनि पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंगल वाद्य सानाई, नटुआ, छऊ, पाईका, नचनी आदि नृत्य के साथ बजाई जाती है। इसकी लम्बाई लगभग 10 इंच की होती है। इसके तीन हिस्से क्रमश: माउथपीस, लकड़ी की नली और कांसा धातु से बना गोलाकार मुंह होता है। माउथपीस में ताड़ के पत्ते की पेपती रहती है। लकड़ी की नली में छ: छेद होते हैं। पेंपती और माउथपीस में फूंक भरी जाती है और छिद्रों पर अंगुली का संचालन करके स्वर को निकाला जाता है। कांसा धातु से बने मुंह के कारण इसकी आवाज काफी तेज होती है।

मदन भेरी शहनाई, बांसुरी और ढोल आदि के साथ इसे एक सहायक वाद्य के रूप में बजाया जाता है। शिकार के समय और पशुओं को खदेड़ने के लिए भी मदन भेरी का प्रयोग किया जाता है। नृत्य के साथ विवाह के समय भी इस यंत्र का को बजाया जाता है। मदन भेरी 4 फुट लंबा और सीधा वाद्य यंत्र है।

शंख एक शुभ वाद्य यंत्र है। विवाह पूजा आदि मंगल अवसरों के समय शंख का प्रयोग किया जाता है। पहले किसी संकेत का ऐलान करने या संदेश भेजने के लिए शंख की ध्वनि की जाती थी। यह सामुद्रिक जीव का सफेद खोल होता है जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है।

सिंगा भैंस के सींग से बने होने के कारण इसका नाम सिंगा पड़ा। इसके नुकीले छोर की तरफ से फूंक मारा जाता है। चौड़ा वाला हिस्सा आगे की तरफ मुड़ा होता है। देर तक स्वर को टिकाए रखने के लिए इसमें दमदार फूक भरी जाती है। कभी रुक-रुक कर भी स्वर आता है। पर्व त्यौहार और शिकार के समय तथा पशुओं को खदेड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

वाद्य यंत्रों के हिसाब से मुंडा और उरांव समाज में नगाड़ा बहुत लोकप्रिय है तो संथालों में तमक को बजाता हुआ देखा जा सकता है। वहीं मांदर को लगभग हर पारंपरिक उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। बांसुरी का भी इन वाद्य यंत्रों में एक महत्वपुर्ण स्थान है। अर्से से बांसुरी को ज्यादातर बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में लोकगीतों में प्रयोग किया जाता रहा है।

जब मिटता भाषाई सरहदों का भेद

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक गायक मुकुंद नायक बताते हैं कि दिनभर गांव के खेत-खलिहान में काम करने के बाद लोग शाम को अखरा में बैठते थे और अपना सुख-दुख बतियाते थे। भावी योजनाओं की रूपरेखा भी बनाते थे। यह सब मौखिक परंपरा के जरिये होता आया है। अखड़ा में ज्ञान का संचार कहानियों और गीतों के माध्यम से होता था। लोक गायकों की स्वर साधना तथा गायन पद्धति हुआ करती थी। वह चाहे कुड़ूख हो, मुण्डारी, खोरठा या पंच परगनिया कोई भी भाषा क्यों न रही हो। अखड़ा में गायकों का साथ ढोल, नगाड़ा व अन्य वाद्ययंत्रों के माध्यम से वाद्यय कलाकार देते थे। वे बताते हैं कि नागपुरी भाषा यहां के नागवंशी राजाओं के काल में एक हजार नौ सौ पचास साल तक राजभाषा रही है। अखड़ा की एक खूबसूरती यह भी थी कि अलग-अलग भाषाओं में गायन तथा कथा कहने वालों का यहां सामूहिक जुटान होता था। इसमें भाषाई सरहदों का कोई सवाल नहीं होता था न ही किसी किस्म का अन्य विभेद देखने को मिलता है।

सांस्कृतिक चेतना का क्षरण

लोक गायक मधु मंसूरी बताते हैं कि मुुरली, टोहिला, ठेचका, केंद्रा, सारंगी, झाल-मंजीरा, शहनाई (शास्त्रीय वाद्यय नहीं) लुप्तप्राय वाद्ययंत्रों की श्रेणी में शुमार किये जाने वाले वाद्यय यंत्र हैं। यहां के नेताओं के अंदर राम दयाल मुंडा और विश्वेश्वर प्रसाद केसरी की तरह वैसी सांस्कृतिक चेतना नहीं है और न ही उनमें परंपरा को लेकर गंभीरता का भाव है।दिवंगत मुण्डा और स्व. केसरी राजनीतिक आंदोलनकारी होने के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना संपन्न शख्सियत के मालिक थे।

लोक प्रस्तुति में वैभव के प्रवेश पर मधु मंसूरी कहते हैं कि 1960 ई. से पूर्व तक नचनी का अखड़ा था, लेकिन आज के जैसा शिष्ट मंच नहीं था। अतीत को याद करते हुए वे कहते हैं, “1960 में अपने खर्च से मैंने मुड़मा जतरा और जगरन्नाथपुर रथयात्रा में शिष्ट सांस्कृतिक मंच को स्थापित किया। अन्य प्रांतों में संस्कृतिकर्मियों को जैसी तरजीह दी जाती है उसका यहां अभाव है।” वे सवालिया लहजे में बताते हैं, “संपूर्ण भारत में संस्कृतिकर्मियों को राजनीतिक दल टिकट देते हैं, लेकिन यहां कोई राजनीतिक दल नहीं देते? अपरवाद स्वरूप अब तक सत्तर साल के इतिहास में सिर्फ दो व्यक्तियों को प्रमुख राजनीतिक दलों से टिकट मिला। एकीकृत बिहार में शिक्षामंत्री रहे करमचंद भगत और दूसरे राम दयाल मुण्डा को।”

सरकारी रवैया निराशाजनक

दरअसल कला-संस्कृति की बदहाली के पीछे गैर-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अधिकारियों की संस्कृति विभाग में मौजूदगी का होना भी है। पिछले दौर को याद करते हुए मधु मंसूरी याद दिलाते हैं कि कैसे झारखंड के कला-संस्कृति विभाग में एक ऐसे महानुभाव को सांस्कृतिक संयोजक नियुक्त कर दिया गया था जिन्हें झारखंड की एक भी स्थानीय भाषा मसलन मुण्डारी, खड़िया, हो, पंचपरगनिया व अन्य बोलियों का कोई ज्ञान नहीं था। वे न गाते है, न बजाते हैं और न ही नाचते हैं।

मधु मंसूरी आगे कहते हैं कि साल 1962 से लेकर 1980 तक के करीब दो दशक के लंबे कालखंड में जब रामदयाल मुण्डा अमेरिका प्रवास पर थे तब इस इलाके में सांस्कृतिक कर्म की जमीन को पुख्ता करने में उनके जैसे नौजवानों की भूमिका थी। बहरहाल, कुछ पुरस्कार प्राप्त लोक कालाकारों को अखड़ा की चिंता पुरस्कार मिलने के बाद आयी! उसके पहले अखड़ा का उनके सांस्कृतिक जीवन में कोई मोल नहीं था! यह कला के विद्रूप होते जाने की स्थितियों से हमें रूबरू कराता है।

Top Videos

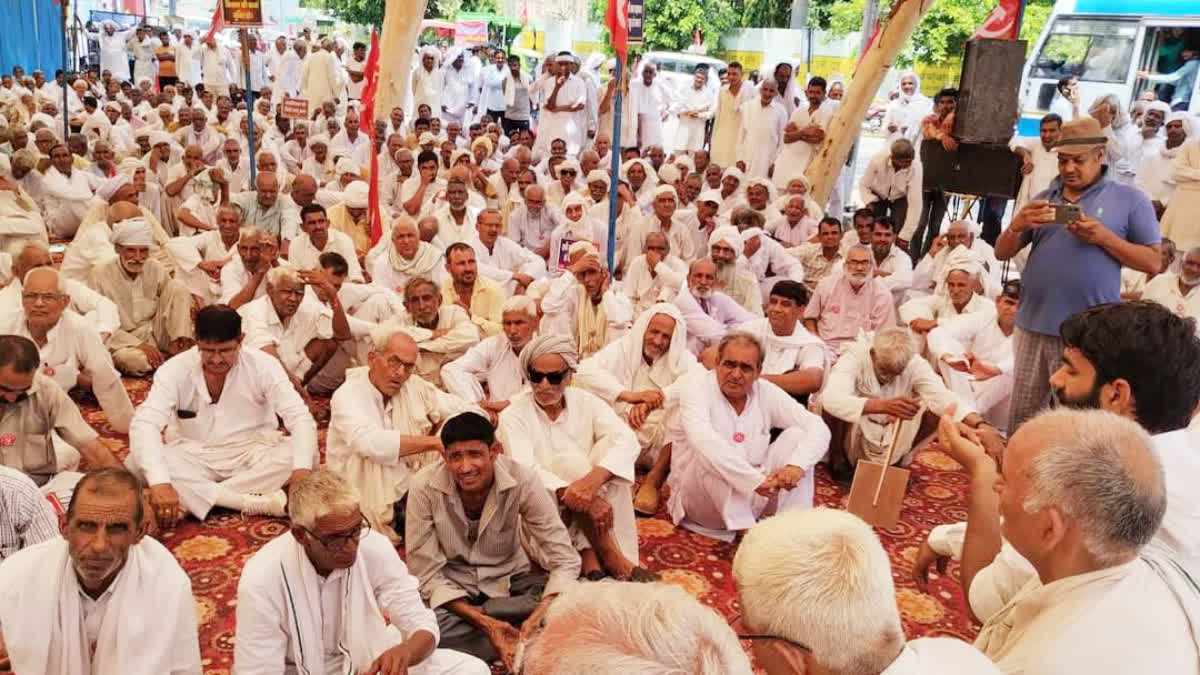

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी