Tag: Indian economy

गतिरोध की अवस्था की ओर बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था

एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डों को यह ख्याल बहुत डराता था कि पूंजीवाद कहीं एक ‘अचल अवस्था’ में न पहुंच…

Tuesday, June 14, 2022भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में आई भारी गिरावट, मात्र 9% महिलाएं ही वर्कफोर्स का हिस्सा-रिपोर्ट

कोरोना महामारी का देश में रोजगार और अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है. कोरोना की पहली लहर की वजह से…

Friday, June 3, 2022चार दशक में पहली बार साल भर शून्य से नीचे रहेगी जीडीपी ग्रोथ

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश कई चुनौतियों से जूझ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान है कि वित्त…

Thursday, August 6, 2020क्या गांव-किसान की सुध लेगा बजट?

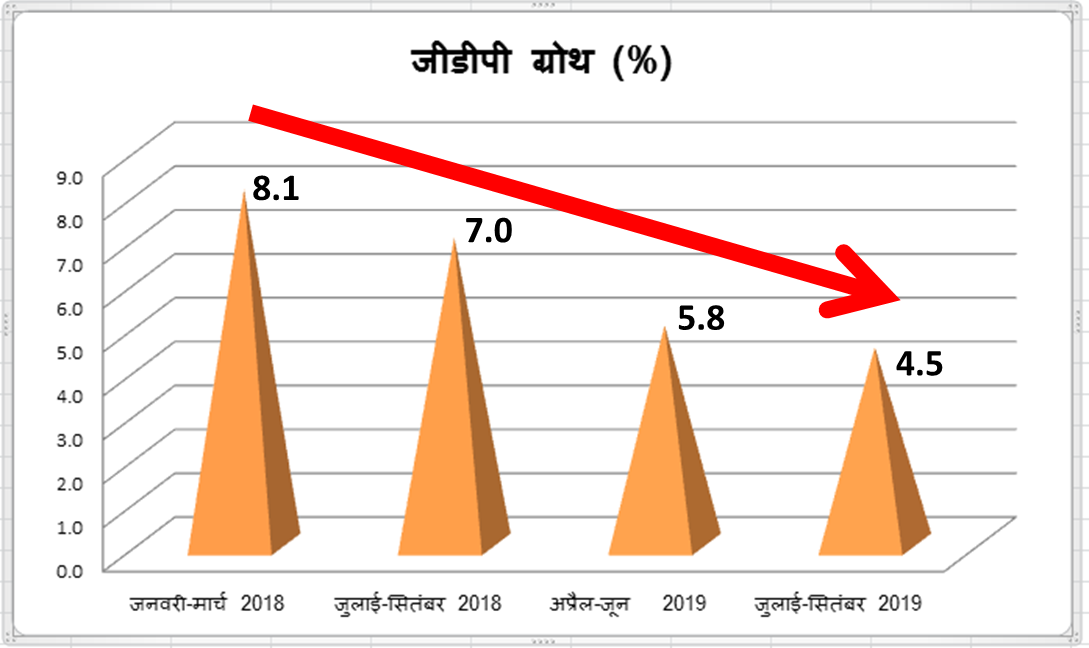

एक फरवरी को पेश होने वाले बजट पर सारे देश की निगाहें लगी हैं। लगातार गिरती जीडीपी विकास दर, बढ़ती…

Friday, January 31, 2020जीडीपी ग्रोथ 6 साल में सबसे कम, एग्रीकल्चर ग्रोथ साल भर में हुई आधी

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था…

Friday, November 29, 2019Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी