Tag: असली भारत

कॉरपोरेट कब्जे से गांव-किसान को बचाने का आखिरी मौका

खेती को कॉरपोरेट के हवाले करने वाले कृषि अध्यादेश एवं उन पर बने कानूनों के विरोध की पहली सालगिरह पर…

Saturday, June 5, 2021किसान आंदोलन: निर्णायक संघर्ष या एक नई शुरुआत?

भारत में तीन नए कृषि कानून लगभग 20 करोड़ छोटे किसानों और उनके परिवारों के लिए निर्णायक संघर्ष साबित हो…

Thursday, March 4, 2021गुजरात: राजनीति और इंजीनियरिंग के लिहाज से क्यों खास है सौनी प्रोजेक्ट?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे और ‘सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण फॉर इरिगेशन’ (SAUNI) यानी सौनी प्रोजेक्ट के…

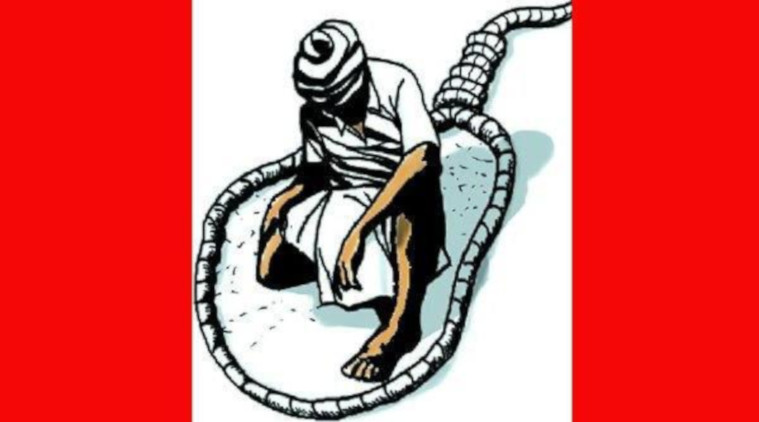

Wednesday, August 31, 2016यवतमाल: किसान बाप-बेटे ने एक ही पेड़ से लगाई फांसी

किसानों की आय दोगुनी करने के दावों और किसान कल्याण की तमाम योजनाओं के बावजूद देश में किसानों की खुदकुशी…

Thursday, August 25, 2016Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी