Category: जीवन

एथलीट राम बाबू का मनरेगा में मजदूरी से लेकर एशियन गेम्स में पदक जीतने तक का सफर!

राम बाबू का एशिया गेम्स में पदक जीतने तक का रास्ता कठिनाइयों भरा रहा है. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले…

Thursday, October 5, 2023पंजाब: आंगनवाड़ी केंद्रों की खाद्य सुरक्षा में धांधली, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़!

पंजाब के 5 जिले फिरोजपुर, गुरदासपुर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और एसबीएस नगर में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के फंड में करोड़ों…

Sunday, August 21, 2022उत्तराखंड आपदा: लोगों के प्राणों से ज्यादा पावर प्रोजेक्ट की चिंता?

उत्तराखंड में जोशीमठ क्षेत्र में 7 फरवरी को आई आपदा को हफ्ता भर पूरा हो चुका है। इन सात दिनों…

Sunday, February 14, 2021पर्यावरण विनाश और कृषि संकट, एक सिक्के के दो पहलू

भारत की 30 प्रतिशत से अधिक भूमि अवक्रमण से प्रभावित है। इसे अंग्रेजी में Land Degradation कहा जाता है। जमीन…

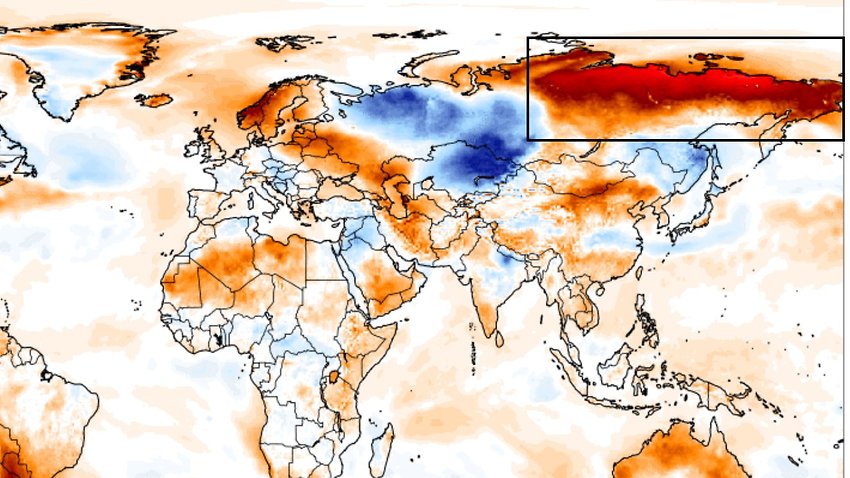

Tuesday, August 18, 2020बर्फीले आर्कटिक में हीटवेव, साइबेरिया में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड

उत्तरी ध्रुव के नजदीक अधिकतर बर्फ से ढका आर्कटिक वृत्त इस साल गर्मी से झुलस रहा है। रूस की एक…

Monday, June 22, 2020गायब मुद्दे: चुनावों में पर्यावरण चुनौतियों पर चुप्पी

2019 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों में से चार…

Saturday, May 4, 2019विलुप्त होने के कगार पर 10 लाख प्रजातियां

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट 6 मई, 2019 को आने वाली है। 1,800 पन्नों की इस रिपोर्ट में पर्यावरण में…

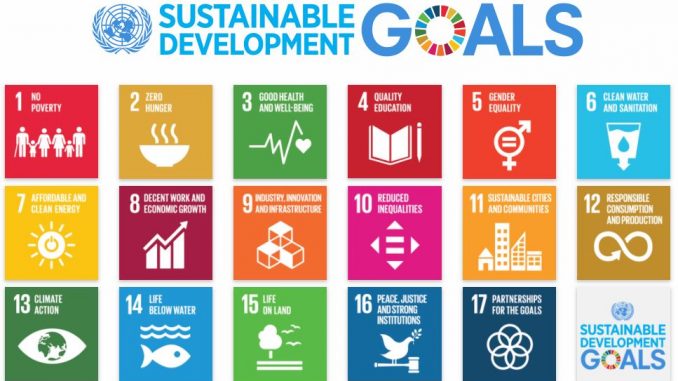

Friday, May 3, 2019क्या सतत विकास लक्ष्यों को भारत हासिल कर पाएगा?

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर भारत को 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल…

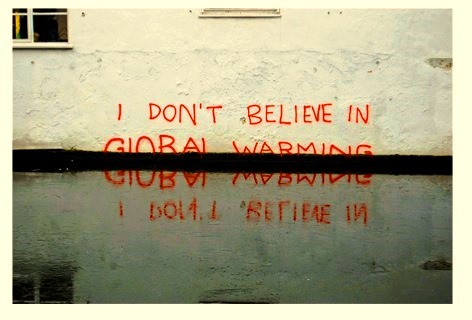

Monday, April 15, 2019पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर पर

पर्यावरण की बिगड़ती सेहत को लेकर पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए…

Saturday, April 13, 2019क्या भारत में सौर ऊर्जा क्षमता विस्तार की गति धीमी हो रही है?

भारत ने 2022 तक 1,75,000 मेगावाॅट बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सौर ऊर्जा…

Saturday, April 13, 2019Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी