Tag: environment

‘वन्यजीवों को नष्ट कर देंगे’- हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी अरावली जंगल सफारी परियोजना को SC में चुनौती!

हरियाणा सरकार की प्रस्तावित अरावली जंगल सफारी को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र…

Friday, July 14, 2023खनन के चलते मौत के कगार पर पहुंची यमुना!

“हमारे यहां सारस, लाल सुर्खाब, सफेद सुर्खाब, नीलसर, जलकाग जैसे प्रवासी पक्षी हज़ारों की संख्या में आया करते थे. महासीर…

Thursday, September 15, 2022रेत खनन: 16 महीनों में 400 से अधिक मौत, पर्यावरण के साथ जान का भी नुकसान

आमतौर पर नदियों से होने वाले अवैध और अवैज्ञानिक रेत खनन को पर्यावरण और जलीय जीवों पर खतरे के रूप…

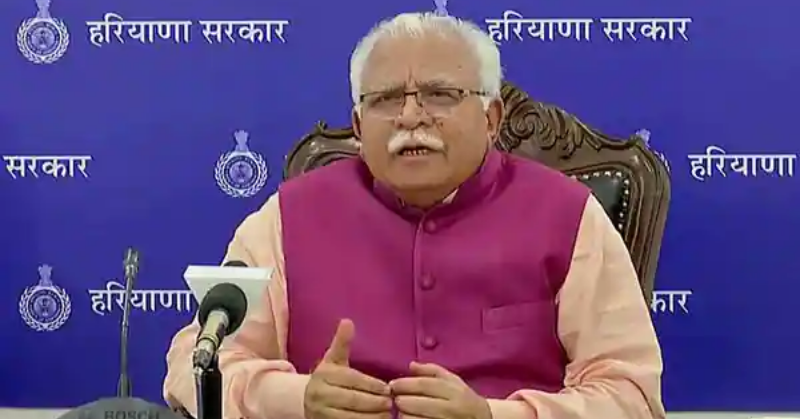

Saturday, May 28, 2022पर्यावरण नियमों को ताक पर रखने वाली कंपनियों के लिए मुख्यमंत्री खट्टर ने की लॉबिंग!

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा केमिकल कपंनियों को एनवायरमेंट क्लीयरेंस दिलाने के लिए लॉबिंग का मामला सामने आया…

Saturday, September 25, 2021जैव-विविधता बचाने के लिए साल 2019 का संदेश

वर्ष 1993 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की दूसरी बैठक में विश्व के सभी देशों में जैव-विविधता के प्रति समाज…

Monday, December 30, 2019Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी