Tag: भाजपा

82.05% चुनावी चंदा अकेले भाजपा को

वित्तीय वर्ष 2020 21 में 7 चुनावी ट्रस्टों को कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दानों से कुल 258.4915 करोड़ रुपए चंदा मिला…

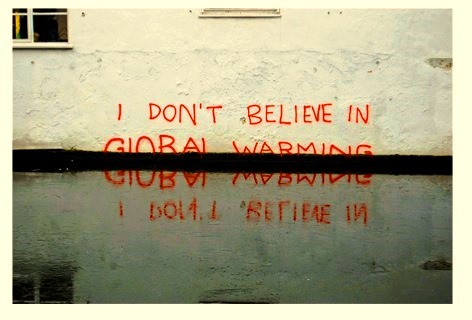

Friday, April 22, 2022गायब मुद्दे: चुनावों में पर्यावरण चुनौतियों पर चुप्पी

2019 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों में से चार…

Saturday, May 4, 2019चुनावों में कहां गायब है किसान आंदोलनों की आवाज?

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यह दावा करते हुए नहीं थकती है कि उसने पिछले पांच सालों में किसानों के…

Monday, April 22, 2019हरियाणा में सरसों खरीद को लेकर किसान नाराज क्यों हैं?

हरियाणा में सरसों पैदा करने वाले किसान गुस्से में हैं। पिछले कई दिनों से इन्हें कई तरह की परेशानियों का…

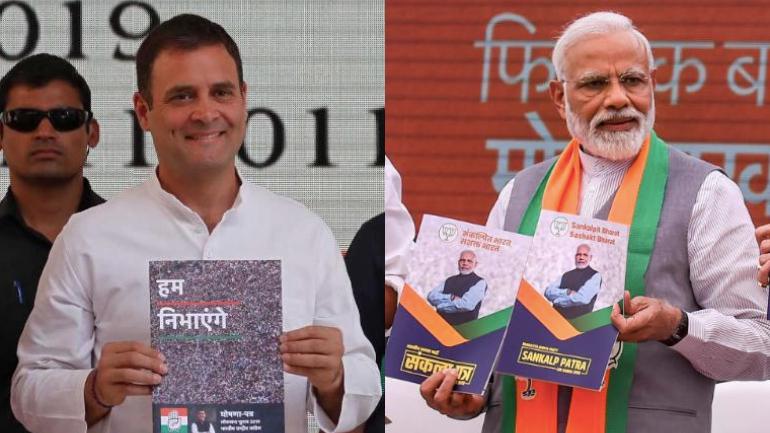

Thursday, April 18, 2019किसानों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के दावों में कितना दम?

देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर अपने घोषणापत्र जारी…

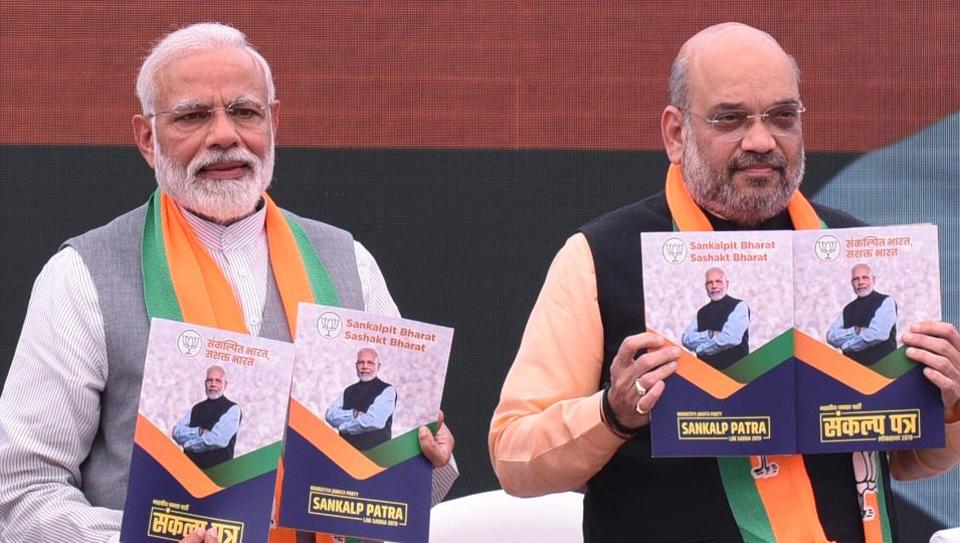

Wednesday, April 17, 2019भाजपा के घोषणापत्र में किसानों के लिए क्या है?

पिछले दिनों केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। पार्टी…

Saturday, April 13, 2019Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी