Tag: कृषि मंत्रालय

कृषि मंत्रालय ने प्राइवेट कंपनियों को सौंपी फसल बीमा की अहम जिम्मेदारी

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने प्राइवेट कंपनियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है।…

Thursday, March 18, 2021फसल बीमा के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति, लेकिन क्यों लगे 5 साल?

पांच साल पहले 2016 में जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई तो इस योजना में ड्रोन के इस्तेमाल पर…

Saturday, February 20, 2021फसल बीमा के लिए 6 महीने से जारी किसान की बेटी का संघर्ष

पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने का जश्न बड़े जोरशोर से मनाया।…

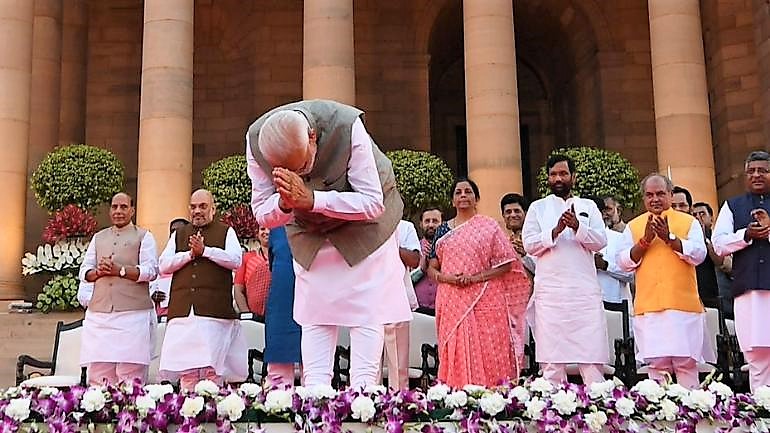

Wednesday, January 20, 2021तोमर समेत 15 मंत्रियों पर गांव-किसान के कल्याण का जिम्मा

भारी बहुमत से दोबारा सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। अमित शाह को…

Friday, May 31, 2019किसान और खेती की आउटसोर्सिंग से किसका भला होगा?

कृषि प्रधान भारत की विडंबना यह है कि एक के बाद एक सरकारों की नीतियों, लागत व मूल्य नीति…

Friday, July 22, 2016डेढ़ दशक के अभियान के बाद भी जानलेवा खुरपका-मुंहपका रोग

मवेशियों के लिए जानलेवा खुरपका व मुंहपका रोग (FMD) तमाम सरकारी कोशिशों और हजारों करोड़ रुपये के खर्च के बावजूद…

Saturday, June 11, 2016Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी