Category: मंडी-बाजार

Budget 2024: खेतीबाड़ी के बजट में मामूली बढ़ोतरी, पर किसानों की कई योजनाओं के बजट में कटौती

केन्द्र की भाजपा सरकार ने साल 2024-25 के लिए लगातार दसवां बजट पेश किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने…

Friday, February 2, 2024बिन ब्रेक खाद्य महंगाई बेकाबू, दिसंबर में मुद्रास्फीति का लगा टॉप गियर

खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण खुदरा महंगाई पिछले चार महीनों में सबसे ज़्यादा दिसंबर के महीने में…

Sunday, January 14, 2024गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन!

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू-अराजनैतिक) से जुड़े सैकड़ों किसानों ने गन्ने की कीमत 450 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने की मांग…

Thursday, January 4, 2024आलू का सही भाव नहीं मिलने से किसानों की चिंता बढ़ी!

बाजार में आलू की फसल को मिल रही कम कीमत किसानों के लिए चिंता का सबब बन गई है. फसल…

Friday, December 29, 2023अंबाला: गन्ना किसानों का प्रदर्शन, बकाया भुगतान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी!

नारायणगढ़ चीनी मिल की संपत्ति की कुर्की से चिंतित किसान संगठन ने नारायणगढ़ में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया…

Thursday, December 28, 2023पंजाब: रेल रोको आंदोलन से पहले पांच किसान नेताओं को हिरासत में लिया!

भगवानपुरा चीनी मिल द्वारा गन्ने की फसल की धीमी खरीद के विरोध में संगरूर जिले के धुरी जंक्शन पर प्रस्तावित…

Wednesday, December 27, 2023प्याज के बाद लहसुन के दाम में बढ़ोतरी ने बिगाड़ा रसोई का बजट!

लहसुन की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी ने आम लोगों को खाद्य महंगाई का अहसास करवा दिया है, क्योंकि पहले से…

Saturday, December 16, 2023करनाल: ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर 2,185 फर्जी पंजीकरण मिले!

पोर्टल को लेकर एक बार फिर फर्जीवाड़ा सामने आया है. करनाल में 'मेरी फसल, मेरा ब्योरा' पोर्टल पर दो हजार…

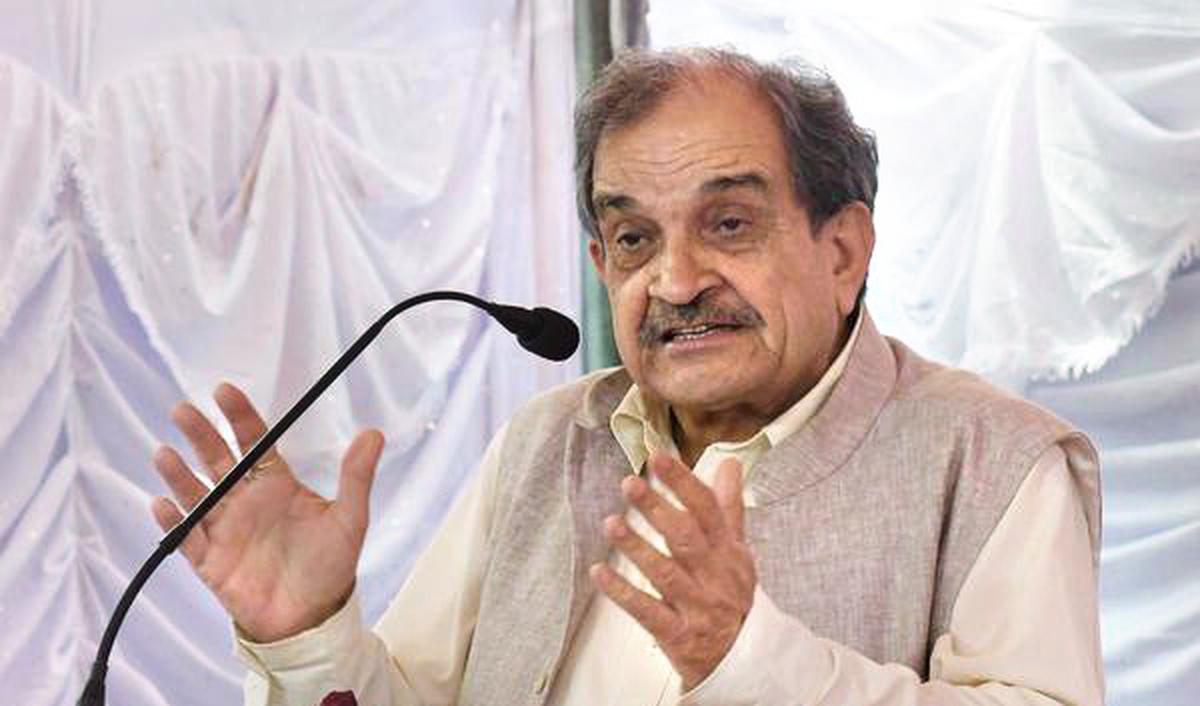

Sunday, November 5, 2023सरकार की पोर्टल योजना से किसान परेशान: बीरेंद्र सिंह

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीरेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार की पोर्टल योजना पर फिर से सवाल…

Monday, October 16, 2023कर्नाटक: पिछले पांच महीने में 251 किसानों ने की आत्महत्या!

कर्नाटक के कलबुर्गी में तूअर यानी अरहर दाल की फसल उगाने वाले किसान भारी संकट से गुजर रहे हैं. कलबुर्गी…

Friday, October 6, 2023Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी