Tag: aslibharat.com

रामदेव का शर्तिया इलाज और डॉक्टरों की आहत भावनाएं

कोरोना कुप्रबंधन में मोदी और योगी सरकार की खूब फजीहत हुई। इस कलंक को पब्लिक मेमोरी से मिटाने के लिए…

Tuesday, May 25, 2021सरकारी खरीद और मंडी सिस्टम से आगे सोचना क्यों जरूरी?

आज सभी मानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए खेत से बाजार और बाजार से उपभोक्ता तक…

Monday, December 7, 2020समझाने की बजाय किसानों पर नीतियां थोपने के दुष्परिणाम

अभी कुछ महीनों पहले मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुडी विसंगतियों को लेकर सभी किसानों के हकों के लिए…

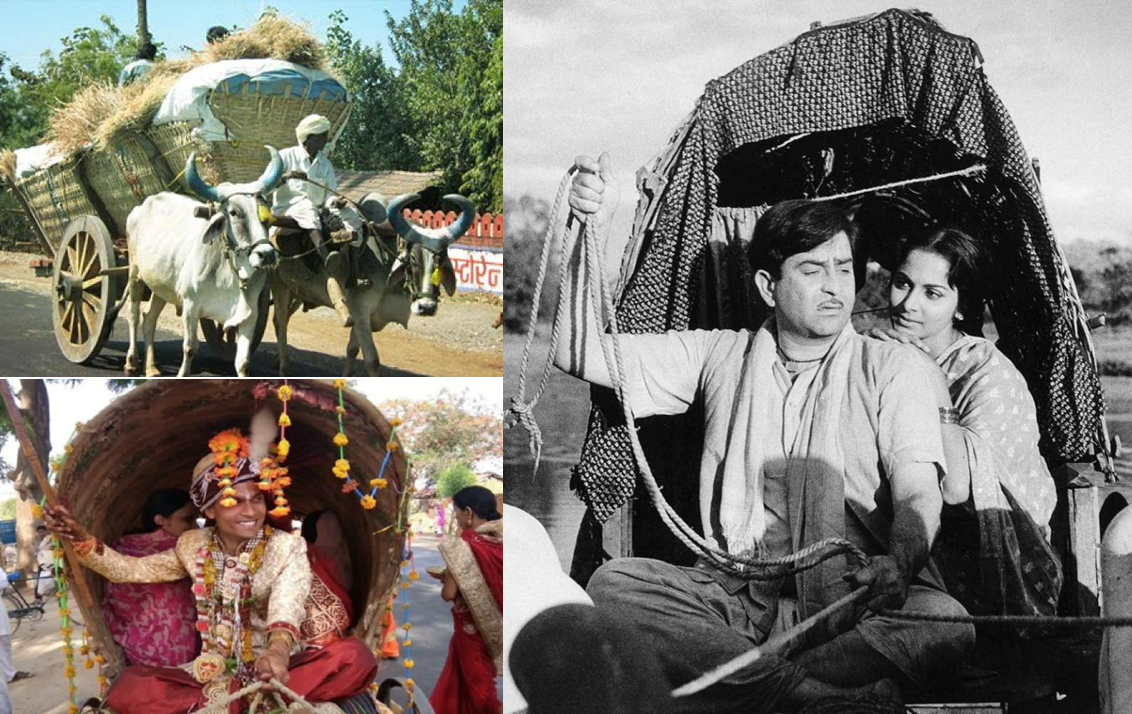

Monday, December 7, 2020दिल में बसा गांव: आदमी बैल और सपने

अस्सी नब्बे के दशक तक ग्रामीण इलाकों में बैलगाड़ी का प्रयोग माल ढुलाई के अलावा घर की बहुओं को ससुराल…

Monday, April 22, 2019गुजरात: राजनीति और इंजीनियरिंग के लिहाज से क्यों खास है सौनी प्रोजेक्ट?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे और ‘सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण फॉर इरिगेशन’ (SAUNI) यानी सौनी प्रोजेक्ट के…

Wednesday, August 31, 2016पासवान ने मिलों पर फिर बनाया चीनी कीमतें कम रखने का दबाव

गन्ना किसानों को उचित दाम और बकाया भुगतान दिलाने में नाकाम रहने वाली केंद्र सरकार चीनी मिलों पर लगातार कीमतेंं…

Saturday, August 13, 2016Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी