Tag: जलवायु परिवर्तन

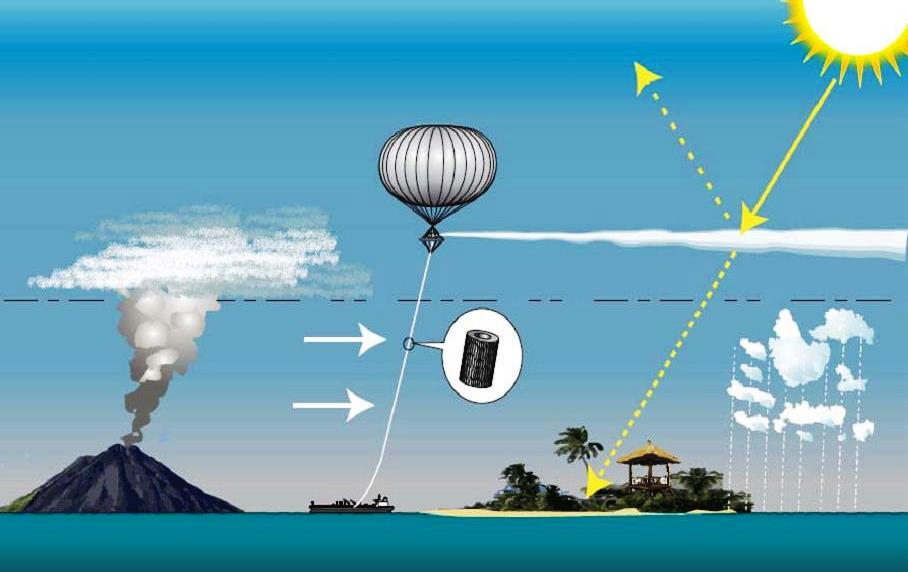

मानसून को कैसे गड़बड़ा सकती है भू-अभियांत्रिकी? क्या होनी चाहिए भारत की रणनीति?

संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विभिन्न देशों के बीच होने वाली जलवायु वार्ताओं के परिणाम निराशाजनक रहे हैं। यही वजह…

Saturday, March 27, 2021विलुप्त होने के कगार पर 10 लाख प्रजातियां

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट 6 मई, 2019 को आने वाली है। 1,800 पन्नों की इस रिपोर्ट में पर्यावरण में…

Friday, May 3, 2019समाज और पर्यावरण के बीच से गुम होते घराट

हिंंदुुकुश-हिमालय क्षेत्र मेंं 2 लाख घराटोंं का इतिहास मिलता है जो धीरे-धीरे समाप्त हो गए हैं। हालांकि इन्हें बचाने के…

Saturday, July 9, 2016Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी