Category: जल

जल संकट: खेत सूख रहे हैं और लोग आर्सेनिक का पानी पी रहे हैं!

आज से कुछ साल पहले भी जल संकट पर चर्चा होती थी, पर इसकी याद तब आती थी जब गर्मियों…

Wednesday, June 29, 2022बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कोरवा जनजाति के लोग!

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से बड़ी-बड़ी योजनों की घोषणा की जाती हैं…

Monday, June 21, 2021सामान्य रहेगा मानसून, औसत से 2% ज्यादा बारिश का अनुमान

आखिरकार मौसम विभाग ने भी मानसून के केरल पहुंचने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले प्राइवेट मौसम पूर्वानुमान एजेंसी…

Monday, June 1, 2020आ गया मानसून, मगर सरकार ने खारिज किया स्काइमेट का दावा

इस साल मानसून को लेकर विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। भारत सरकार का मौसम विभाग और देश की प्रमुख…

Saturday, May 30, 2020AC में सूखे का पता ही नहीं चला? जानिए, कितने भीषण हैं हालत

जब तक फ्रीज में पानी की बोतलें भरी हैं और नल में पानी आ रही है, तब तक देश में…

Thursday, June 20, 2019सूखा क्यों नहीं बन पाया चुनावी मुद्दा?

लोकसभा चुनावों के चार चरण के मतदान हो गए हैं। तीन चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। इस लिहाज से…

Friday, May 3, 2019एक चौथाई स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त पानी भी नहीं!

सरकारें स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए नहीं थकती हैं। केंद्र की मौजूदा सरकार भी इसकी अपवाद…

Wednesday, April 17, 2019क्या देश में भयानक सूखे की आहट अभी से मिलने लगी है?

मार्च का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ। अभी भी देश के कई हिस्सों में हल्की सर्दी का अहसास बचा…

Saturday, April 13, 2019क्या ‘गंगा‘ का हाल 2019 लोकसभा चुनावों में चुनावी मुद्दा बन पाएगा?

2014 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियानों की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था…

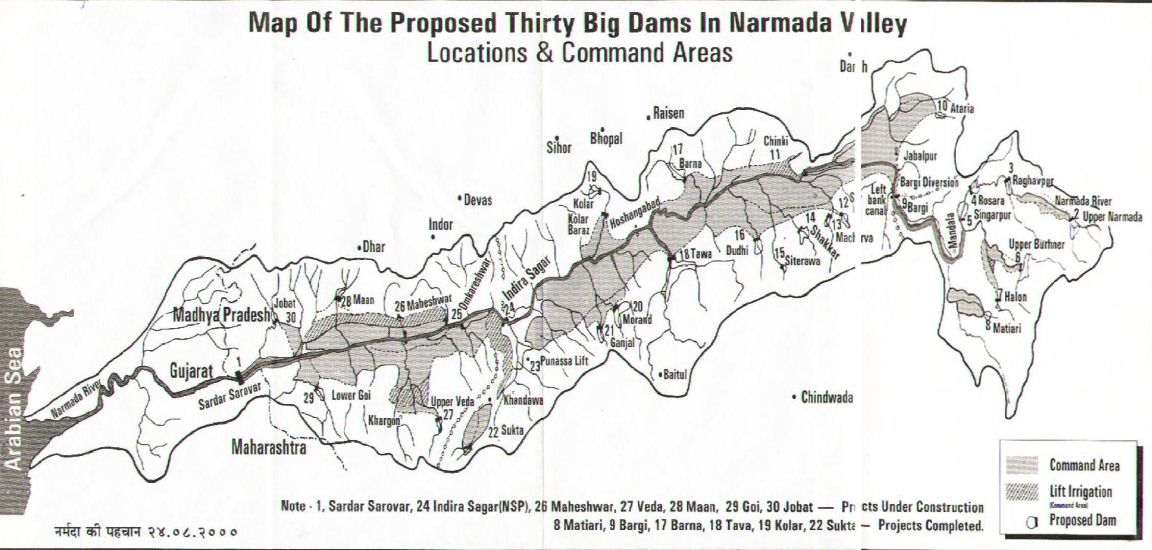

Saturday, April 13, 2019क्या नर्मदा परियोजना से संबंधित बड़े-बड़े दावे खोखले साबित हो रहे हैं?

नर्मदा परियोजना को लेकर गुजरात में बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। पिछले छह दशकों से नर्मदा परियोजना गुजरात में एक…

Saturday, April 13, 2019Top Videos

किसानों ने 27 राज्यों में निकाला ट्रैक्टर मार्च, अपनी लंबित माँगों के लिए ग़ुस्से में दिखे किसान

उत्तर प्रदेश के नोएडा के किसानों को शहरीकरण और विकास क्यों चुभ रहा है

Gig Economy के चंगुल में फंसे Gig Workers के हालात क्या बयां करते हैं?

Haryana में बाढ़ क्यों आयी? घग्गर नदी | मारकंडा नदी | टांगरी नदी